最近の活動成果

ご覧のページは2024年度末をもって更新を停止しました

千葉地理学会の新webサイトはhttps://sites.google.com/view/chibachirigakkai/です

<2024年度研究大会・総会>

1.日時:2025年2月1日(土)

2.会場:千葉大学教育学部2208教室(教育学部2号館2階)【対面開催】

3.内容:

(1)研究発表(10:00~12:15)

口頭発表:10:00-11:40

1 10:00-10:25 戸田武瑠(千葉県立長生高等学校・生徒):農村における講集団の現状~大網白里市山辺地区を例に~

2 10:25-10:50 五十嵐純護(筑波大学・院)・市川竣介(筑波大学・院)・張翰寧(筑波大学・院):2019年10月25日の豪雨で発生した千葉市中心部における帰宅困難者への対応

3 10:50-11:15 関信夫(市立千葉高・非)・安藤清(敬愛大・非):一宮川水害の茂原市における被災地の特徴について

4 11:15-11:40 中谷佳子(千葉大学教育学部附属小学校):大正自由教育から令和の日本型教育を考えるー千葉大学教育学部附属小学校における取組からー

ポスター発表方法説明 11:40-11:45

ポスター発表:コアタイム(11:45-12:15)

P1 齋藤圭介(勝浦市立勝浦小学校・千葉大学教育学部長期研修生):地域教材を活用した小学校社会科授業づくりと実践ー勝浦の水産業を事例にー

P2 山本慧一(千葉市立小中台南小学校・千葉大学教育学部長期研修生):社会認識を形成する小学校国際理解単元の開発と実践

発表方法

・口頭発表は,各25分(発表15分+協議10分)

・ポスター発表は,コアタイム(30分間)においてポスターの前で報告

*なお原則として,報告者の許可のない録音,録画・写真撮影は肖像権や著作権等の関係のため禁止

(2)総会(13:30~14:20)

(3)シンポジウム(14:30~17:00)

テーマ:「中学校における地域調査の実践カリキュラム・マネジメントや異校種間の接続に焦点をあてて」

地理教育において地域調査が重要な学習(方法)であることは論を俟たない。地域調査はその調査自体,子どもが身近な環境に触れる機会を提供できる点で有

益であるし,また地理認識・社会認識,そして市民的資質の育成の観点からも地域調査で得た情報を通じて,地域像を形成したり,あるいは地域の問題を発見

し,その解決に向けた活動案を考え,行動したりするようなことにも寄与している。

本学会では,昨年度の研究大会シンポジウムにおいて,「ポストコロナ時代の『地域調査』とは」と題し,今後の地域調査のあり方について実践と理論の両面

から,とりわけ小学校(初等)教育に着目して議論した。今年度は,昨年度と同様に地域調査を主題としつつも,中学校教育における実践を軸に議論を進めた

い。

中学校地理的分野における地域学習の課題の一つは,観察や野外調査を含む地域調査の実施率が低いことである。これまで,地域調査や野外調査の学習指導に

関する質問紙調査がいくつか行われているが,その分析においていずれも実施率の低さが指摘されている。その大きな要因として挙げられているのが,時間の不

足である。また,小・中・高という異校種間の接続に着目したとき,中学校は小学校の学習を受け,高等学校の学習へとつなぐ位置にある。高等学校で地理総合

が必修化された今,小・中学校でどのような学びや体験を担保していくのか,その重要性が以前よりも増していると言えよう。

竹内(2019)は,小・中・高を見通したしっかりとしたカリキュラムを構想する必要性を指摘し,カリキュラム・マネジメントの視点を生かした授業時数

の確保や,地域学習を軸とした系統的な地理カリキュラムの構成について論じている。本シンポジウムでも,カリキュラム・マネジメントや異校種間の接続に焦

点をあてながら,中学校における地域調査の実践についての報告を手がかりとして,これからの地域調査のあり方や可能性について議論したいと考えている。

※竹内裕一(2019)「地理教育における地域学習の位置-子どもたちの地域学習体験からの逆照射-」『新地理』67-1

コーディネーター

・五十嵐辰博(千葉大学教育学部附属中学校),椎名彩香(横芝光町立光中学校)

シンポジスト

・小林瑞希(千葉市立貝塚中学校):公立中学校におけるICTを活用した地域調査の実践~教科横断的な学びを通して~

・中原幸司(横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校):災害対策を視点においた地域調査の手法の実践

・岩本廣美(奈良教育大学・名):中学校の地域調査の学習で何を問題に取り上げるべきか

口頭発表のようす

口頭発表のようす

ポスターセッションのようす

ポスターセッションのようす

<2024年度県外巡検>

1.期 日 2024年8月19日(月)-20日(火)どちらか1日のみの参加も可

2.集 合 8月19日10:30 東北本線宇都宮駅、8月20日10:30 東北本線宇都宮駅

3.テーマ 宇都宮周辺における地理再発見 ―宇都宮の自然・産業・都市・交通―

4.行 程 第1日(19日)宇都宮駅集合→オリオン通り商店街→カトリック松が峰教会→東武宇都宮駅→大谷資料館→大谷石地下採掘場跡→JR宇都宮駅16:30解散

第2日目(20日)JR宇都宮駅集合→(宇都宮ライトレール)→ゆいの杜中央駅→宇都宮テクノポリスセンター地区→ゆいの杜中央駅→飛山城跡駅→株式会社アキモ(漬物工場見学)→飛山城跡駅16:30解散

5.費 用 8月19日 1,500円(資料代・見学料)3,500円(貸切バス代)

8月20日 1,500円(資料代)

6.案内者 渡邉憲佑氏(千葉県立千城台高等学校)

7.その他

この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会の野外調査技術研修会を兼ね、千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

宇都宮市オリオン通り

宇都宮市オリオン通り

<「地理から学ぼうちばの魅力おもしろ半島ちば3」出版記念講演会>

1 日時 2024年7月15日(月・祝)14時~

2 会場 千葉県教育会館203会議室

3 内容

・石毛一郎:「おもしろ半島ちば」の取り組みについて

・鎌田正男:千葉県はどこからどこまで?

・鎌田正男:房総のローカル線小湊鐵道

4 参加費 800円

5 その他

この行事は、千葉地理学会と千葉日報社が共同開催しました。

<2024年度県内巡検>

1.日時:2024年 5月11日(土)

2.方面:流山市 おおたかの森地区、本町地区(旧市街)

3.日程:

14:00 流山おおたかの森駅西口ロータリー集合 資料配付と説明

14:18 路線バス(東武バス〔南流02〕運賃260円)、車窓見学

14:32 流鉄平和台駅前、史跡ガイドの会と合流 旧市街を見学(一茶双樹記念館、近藤勇陣屋跡、浅間神社等)

17:00 流鉄流山駅前にて解散

4.案内者:後藤泰彦氏(県立柏の葉高等学校)、山本晴久氏(県立柏高等学校)、NPO法人流山史跡ガイドの会

5.参加費:資料代500円

6.その他 この巡検は地理教育研究会第47回関東ブロック集会を兼ねます。

<2023年度研究大会・総会>

1.日時:2024年 1月20日(土)

2.会場:千葉大学教育学部2208教室【対面開催】

3.内容:

(1) 研究発表(10:00~11:50)

口頭発表:10:00-11:15(司会:梅田克樹)

1 10:00-10:25 山中穂乃香(千葉県立流山おおたかの森高等学校・生):鎌ヶ谷の狭い道

2 10:25-10:50 五十嵐純護(東京学芸大学・学):ヨーロッパの歴史的町並みはいかにして保存されるのか―アイデンティティと国境の変遷からの考察―

3 10:50-11:15 小関勇次(清和大学):十返舎一九「小湊参詣房総往来道順略記」から見た江戸時代の旅

ポスター発表:コアタイム(11:20-11:50)

P1 南部伊織(山武市立成東小学校・千葉大学教育学部長期研修生):多角的に考える力を育む小学校社会科防災教育の実践―成東地域の特徴を踏まえた防災会議を通して―

P2 武藤紗耶香(八千代市立阿蘇米本学園・千葉大学教育学部長期研修生):批判的思考力を高めるための社会科学習の在り方―ダブルループ学習を組み込んだ地理的分野「関東地方」の学習を通して―

P3 吉岡志隆(鴨川市立田原小学校・千葉大学教育学部長期研修生):海外日本人学校との交流を通した社会科における国際教育―マイノリティとマジョリティの視点から―

(2) 総会(13:30~14:20)

(3)シンポジウム(14:30~17:00) 「ポストコロナ時代の『地域調査』とは」

コーディネーター

中谷佳子(千葉大学教育学部附属小学校)、阪上弘彬(千葉大学)

シンポジスト

中谷佳子(千葉大学教育学部附属小学校):ICTを活用した地域調査―コロナ期の授業を振り返って―

大矢幸久(学習院初等科):小学校における地理フィールドワークの再構築に向けて

吉田和義(元創価大学):地理教育における地域調査・フィールドワークの展開

口頭発表のようす

口頭発表のようす

ポスター発表のようす

ポスター発表のようす

<2023年度 県外巡検>

1.期日 2023年12月17日(日)

2.方面 東京都大田区・世田谷区・神奈川県川崎市

3.テーマ 「多摩川下流域の川と道」

4.趣 旨

武蔵野台地を流れ下る多摩川は、かつて「暴れ川」として恐れられていた。その一方で、多摩川が運んできた土砂は肥沃な沖積地を形成し、豊かな農業地帯を

つくり出す原動力になっていた。微高地を縫うようにして整備された街道や、のちに敷設された鉄道は、人やモノ、文化を運ぶ大動脈として機能した。戦後の急

激な都市開発によって、現在では景観面において劇的な変貌を遂げたとは言え、「川」と「道」が有する意味の重要性はいささかも減じていない。都市型水害か

ら地域を守る取り組みの重要性や、川を越えて地域を結ぶ道の重要性は、むしろ一層高まっている。本巡検では、そのような多摩川下流域の「川」と「道」にス

ポットライトを当てる。多摩川下流域の特徴と変化、そして直面する課題について、学びを深める機会としたい。

5.集合・解散

集合 9:30 田園調布駅 西口駅前広場の噴水池前(東急東横線・目黒線)

解散 16:35 溝の口駅(東急田園都市線・大井町線)、武蔵溝ノ口駅(JR南武線)

6.コース概要

田園調布駅―田園調布住宅街―宝来公園・多摩川台公園―上沼部排水樋門・東京都市大学世田谷キャンパス―等々力渓谷―等々力駅―<東急大井町線で移動>―溝の口駅―日本地名研究所・川崎市地名資料室―大山街道ふるさと館―久地霞堤―久地円筒分水―溝の口駅

7.参加費 徴収しません。

8.案内者 梅田克樹氏(千葉大学教育学部)

<2023年度県外巡検>

1 期 日 2023年8月21日(月)・22日(火)

2 集 合 8月21日(月)10:30 箱根登山鉄道 箱根湯本駅、8月22日(火)9:55 JR東海道本線 熱海駅

3 テーマ 箱根周辺地域における地理再発見 ―箱根の自然・産業・歴史・交通―

4 日 程

第1日目(21日)10:30箱根湯本駅集合→箱根登山電車→箱根ケーブルカー→箱根ロープウェイ→大涌谷→箱根ロープウェイ→桃源台駅→芦ノ湖湖尻(湖尻水門・深良水門)→桃源台駅(港)16:30解散

第2日目(22日)9:55熱海駅集合→丹那牛乳工場→丹那断層公園→十国峠→箱根旧街道資料館→箱根旧街道→箱根関所→箱根町港16:30解散

5.その他

この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

<2022年度総会及び研究大会>

1 期日 2023年1月28日(土)

2 会場 千葉大学教育学部2208教室【対面開催】

3 日程

9:30 受付

10:00~11:30 研究発表

・渡邊葵子(千葉県立千葉高等学校・学):福沢諭吉の精神から長沼事件を探る―地域的視点から見た生活環境の変容―

・菅田彩音(和洋国府台女子高等学校・学):鹿島アントラーズの誕生と地理的関係

・井原三勇士(船橋市立三山小学校):問題発見能力を育成する社会科学習―共通の事実認識と新たな事実を関連付けて生じる「事実認識の揺らぎ」に着目して―

11:30~12:10 総会

13:30~16:30 シンポジウム

「グローバル人材を育てる地理教育 ―異文化適応力の育成をめざして―」

・中谷佳子(千葉大学教育学部附属小学校):帰国生の学びから見えてくること―社会文化的アプローチで捉える授業研究を通して―

・小堀正太(千葉県立成田国際高等学校):成田国際高校における外国人生徒の現状と課題

・白谷秀一(「NPO法人 多文化フリースクールちば」代表):多文化フリースクールとその生徒たち

・小林聡子(千葉大学大学院国際学術研究院):国際移動する子どもの教育と居場所−『グローバル人材』を捉え直す

<2022年度県外巡検>

1 期 日 2022年8月22日(月)・23日(火) どちらか1日のみの参加も可能です

2 集 合 8月22日(月)9:50 JR鹿島線鹿島神宮駅、8月23日(月)9:40 JR鹿島線潮来駅

3 テーマ 千葉県香取地域と茨城県鹿行地域における県境付近の巡検

4 日 程

第1日(22日)9:50鹿島神宮駅集合→10:05茨城県栽培漁業センター→12:00鹿島セントラルホテル(鹿島地区が一望できる15階にて昼食、ホテル職員の講話(ホテルの成り立ち、鹿島開発、鹿島地区の交通等について))→14:30中国木材鹿島工場(製材工場の見学、バイオマス発電の説明)→16:00銚子駅または鹿島神宮駅で解散

第2日(23日)9:40潮来駅集合→9:45水郷潮来あやめ園(通過)→10:05長勝寺(源頼朝創建)→

10:15稲荷山公園(古墳群と見晴らし台)→10:35潮来大橋(県境)→11:05与田浦「出島屋」(船で加藤洲十二橋めぐり、昼食)14:00→14:10横利根閘門公園(レンガ造りの閘門、国指定重要文化財)→15:20佐原駅解散

5 その他

この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

<2021年度総会及び研究大会>

1 期日 2022年1月30日(日) 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、オンラインミーティングにより開催

2 日程

13:00~13:25 総会 <Zoomによるオンライン会議>

13:40~15:40 研究協議 質疑応答・協議(20分程度)

口頭発表1 瀧口恵太(千葉県立佐倉高等学校・生):遊廓跡地における区画の特有性 ―船橋遊廓跡の街灯に着目して―

口頭発表2 五十嵐純護(東京学芸大学・学):成田市内の高等学校校歌と市歌から見る地誌

口頭発表3 五十嵐辰博(千葉市立稲毛高等学校附属中学校):地理総合「生活文化の多様性と国際理解」における指導と評価の一体化

口頭発表4 阪上弘彬(千葉大学・教育):ドイツ中等社会科教科書における空間認識形成に関する学習 ―単元「オリエンテーション」の分析―

ポスター発表1 鈴木雄介(市川市立大和田小学校):おもしろく、力がつく社会科学習 ―地名からはじまる6年歴史学習―

16:00~17:30 講演 安藤 淸氏(千葉大学・非):銚子ジオパークの特徴とそれを支える組織及び活動について

<2020年度総会 及び 研究発表大会>

1 日時:2021年2月6日(土) 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、オンラインミーティングにより開催

13:00~13:25 総会 <Zoomによるオンライン会議>

13:40~15:20 研究発表 <口頭発表およびポスター発表>

口頭発表1 引野 遥・平泉元輝・関根花香(千葉県立船橋芝山高等学校・生) :気象から考える衣替えと熱中症の危険性

口頭発表2 須釜昇平(千葉県長期研修生・船橋市立大穴中学校) :地理的分野における社会参画意識を育む授業づくり ―当事者として身近な地域の在り方を構想し、提案する実践を通して―

ポスター発表1 小林里央・井手瑞花・南道さくら・菅野琉花・小田垣歩那(千葉県立船橋芝山高等学校・生) :スタジオジブリ映画『耳をすませば』から学ぶ地理

ポスター発表2 串田日向美(千葉県立千葉高等学校・生) :市原市の神社の分布からみる神徳と神社の立地の関係

ポスター発表3 安藤 清(千葉大学・非、敬愛大学・非) :銚子市における水害について(第2報)―小河川周辺の水害―

15:30~ 講演 竹内裕一先生(千葉大・教育) 「学校統廃合と地域学習」

2 研究発表データの公開

すべての研究発表ファイルは、1月25日以降、千葉地理学会ホームページ(http://chibachirigakkai.g2.xrea.com/)に掲載します。

視聴する際には、別途お知らせするパスワードが必要です。

<2019年度総会 及び 研究発表大会>

1 日時:2020年2月1日(土)9:30~16:30

2 会場:千葉大学西千葉キャンパス総合校舎G1-201教室

3 日程

研究大会

受 付 9:30~

研究発表 10:00~12:00

今村怜愛・浅野夏花(千葉県立銚子高校・生)・山本衛岐・宮内菜月・山口勇斗(千葉県立銚子商業高校・生):「積層図を用いた防災教育」

千葉日南音・石井美咲・久保田香帆・中尾七海(千葉県立船橋芝山高校・生):「気象データから見る衣替え―アメダスから考える私たちの制服と生活」

安藤 清(敬愛大・非):「銚子市における2019年10月の台風による水害について」

小関勇次(東京家政大学・非):「地図と地形と景観の一体化を図る地理のアクテビティ」

総会・シンポジウム

午後受付 13:10~13:30

総会 13:30~14:20

シンポジウム 14:30~16:30

「 2019年千葉県豪雨災害の経験を災害教育に生かすために」

〇近藤昭彦

(千葉大学環境リモートセンシング研究センター):災害から土地と暮らしの関係性を学ぶ

〇高橋律孝(千葉日報社編集局報道部):報道現場から見た今秋の災害の教訓

〇椎名彩香(山武市立山武中学校):山武市における台風15号、豪雨による被災状況とその後の対応

~山武市立山武中学校及び周辺地域を事例に~

<2019年度県内巡検>

1 テーマ・場所

「銚子の自然と産業」千葉県銚子市

2 期日 2020年1月25日(土)

3 集合 JR銚子駅 改札外 10:30

4 行程

銚子駅―銚子漁港第一卸売市場「銚子の水産業の現状について」(講師:銚子漁協宮内三男氏)―昼食休憩『一山いけす』―

銚子ジオパークのうち黒生、犬吠埼、犬岩、屛風ヶ浦ジオサイト(講師:銚子ジオパーク協議会岩本直哉氏)―JR銚子駅(16:20解

散)

この巡検は、徒歩及び自動車分乗で移動した。

写真左:犬吠埼 右:屛風ヶ浦

<2018年度総会及び研究発表大会>

1 期日 2019年2月3日(日)10時~16時40分

2 会場 千葉大学教育学部2号館1階2111教室

3 日程

午前の部:研究大会

受 付 9:30~

研究発表 10:00~12:00

(1)山口 陽(千葉県立国府台高等学校・2年生)「タイ山岳民族の子どもたちと過ごして」

(2)木村祐喜(千葉大学大学院教育学研究科・院生)「国内清酒メーカーの輸出における販売戦略―台湾向け輸出を事例に―」

(3)阿部広樹(市原市立清水谷小学校)「新学習指導要領に示された小学校社会科第3学年「市の様子の移り変わり」の授業実践について」

(4)五十嵐辰博(千葉大学教育学部附属中学校)「中学校社会科授業におけるデジタル教材活用の視点」 (発表中止)

昼 食 12:00~13:20

午後の部:総 会・ワークショップ

午後受付 13:20~13:30

総会 13:30~14:20

ワークショップ 14:30~16:40

「SDGs(持続可能な開発目標)を取り入れた授業展開の検討」

(1)石毛一郎(千葉県立成田国際高校):SDGsの背景と概要

(2)ワークショップ:カードゲーム「2030 SDGs」の紹介と体験

(3)遊佐美恵子(朝日新聞社NIE事務局):メディアとしてのSDGsへの取り組みとNIEの可能性

(4)山本晴久(千葉県立流山おおたかの森高)地域の社会問題から考える持続可能な開発~流山・県立おおたかの森公園を事例として~

閉 会 16:45

<2018年度県内巡検>

1 期 日 2019年1月12日(土)

2 集 合 JR京葉線・市川塩浜駅 改札内(10:00集合)

3 テーマ 「港町の変遷」千葉県船橋市

4 日 程

(1)車窓から

外環道の開通、物流の拠点として(物流センター、工場の立地)

(2)南船橋駅付近~船橋漁港

若松団地、大型商業施設の展開、漁協直売所「三番瀬みなとや」

(3)塩田跡~文豪ゆかりの地

旧・三田浜楽園(川端康成が滞在)、玉川旅館(国登録有形文化財、太宰治が滞在)

(4)海老川橋~意富比神社(船橋大神宮)

「船橋」地名発祥の地、和洋折衷の灯明台(県指定有形文化財、景観重要建造物)

(5)船橋御殿跡~船橋東照宮

家康と船橋と御成街道、住宅街の中にある日本一小さいといわれる東照宮

(6)船橋駅南口飲食店街~京成船橋駅~船橋駅南口

京成電鉄の立体交差事業と駅前の整備、西武船橋店閉店と駅ビルの開店

(7)JR・東武船橋駅(15:30解散)

*行程は、徒歩及び電車で移動

5 参加費 資料代100円

<2018年度県外巡検>

1 期 日 2018年8月22日(水)・23日(木)

2 集 合 8月22日(水)10:00 西武池袋線飯能駅北口

3 テーマ 奥武蔵の里山での地図読図技術研修

4 講 師 田島 利佳 先生

5 日 程

第1日(22日)10:00飯能駅北口集合→飯能市市民会館にて屋内講習(ワークショップ)→(昼食)→天覧山・多峰主にて実地研修(フィール ドワーク)→17:00飯能駅

第2日(23日)青梅駅(改札口)10:00→

青梅周辺にて実地研修(永山公園から石神前駅までおよそ6kmの里山コースをフィールドワーク)→15:00青梅線石神前駅解散

6 その他 この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会と千葉地理学会が主催し、千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

<2017年度研究発表大会及び総会>

1 期日 2018年2月4日(日)10時~16時30分

2 会場 千葉大学西千葉キャンパス 普遍教育棟2号館201教室

3 時程

10:00~12:00 研究発表

①中谷佳子(船橋市立飯山満小学校、千葉大学教育学部長期研修生)

「地域社会の一員としての主権者意識を育む社会科授業~循環を視点とした「くらしをささえる水」「ごみの処理と利用」の単元開発を通して」

②中田侑希・竹島智也 (千葉県立船橋芝山高等学校2年)

「そうだ!テーマパークを作ろう!―財政再建都市に陥った夕張市の取り組み―

③梅田克樹(千葉大学教育学部)

「牛乳・乳製品輸出の現状と課題」

④小関勇次(東京家政大学ほか(非))

「被災地教育のすすめ」

13:20~14:10 総会

14:20~16:30 地理教育シンポジウム

テーマ:「社会科(地理)授業におけるGISの活用―新学習指導要領を見据えて―」

〇シンポジスト

①田村賢哉(NPO伊能社中):「地理学習へのGIS導入と課題」

②小林岳人(県立千葉高等学校):「高等学校地理学習におけるGIS導入のアイディア」

③宮川拓史(佐倉市立間野台小学校):「フィールドワークとGISを活用した歴史的な見方・考え方の獲得―城下町から現代へ続く佐倉の都市構造 変化を通して―」

〇オーガナイザー 梅田克樹(千葉大学教育学部)

【趣旨説明】

次期学習指導要領では,高等学校地理歴史科に必履修科目「地理総合」が新設される。「地理総合」で扱われる学習内容については,高等学校学習指導要領が

公表されていない現段階では特定できないが,中央教育審議会答申等では「グローバル」「ESD」「防災」に加えて「GIS」が内容構成のキーワードとして

明示されている。

本シンポジウムでテーマとするGISは,ICTの進歩と普及に伴い,広く我々の生活に浸透してきた。しかし,学校教育の場においてGISを導入するには,

多くの克服すべき課題が立ちはだかっていることも事実である。また,高等学校に初の必履修科目として「地理総合」が新設されることに伴い,小・中・高等学

校における系統的なGIS指導の必要性も強調されている。

本シンポジウムでは,新学習指導要領を見据え,社会科(地理)授業にGISを導入する上での課題や問題点をどのように克服していくべきなのかを,3人の

シンポジストにそれぞれの立場から提言して頂く。具体的には,

①GISの普及に尽力されてきたNPO伊能社中代表の田村賢哉氏にこの間の取り組みを紹介して頂きながら,社会科(地理)授業へのGIS導入の可能性と課

題を提言して頂く。さらに,②早くから高等学校地理授業においてGISを導入されてきた小林岳人氏には,ご自身の実践を踏まえたGIS導入の

可能性とその方略を,③宮川拓史氏には,GISを導入する際に大きな障害となる教師のGISスキルをどのように獲得して授業づくりに生かしたのかを中心に

ご自身の実践に基づいて報告して頂く。

<2017年度県内巡検>

1 期日 2017年10月28日(土)10時~16時頃

2 方面 千葉県浦安市

3 テーマ 「千葉県浦安市における新旧の街の違いと3.11液状化の被害跡と課題を探る」

4 案内者 関 信夫 先生

5 日程

※午前は旧市街地を徒歩巡検、午後は路線バスで新市街地を巡検

東京メトロ東西線浦安駅改札口 10:00集合→江戸川水門→蒸気河岸(釣り宿前堤防)→境川

→旧役場跡→新橋(境川と水門を展望→(境川沿い)→清龍神社→堀江フラワー通り

→旧宇田川家住宅→旧大塚家住宅→駅前で昼食→13:00おさんぽバス→「新町」へ移動

→<浦安市郷土博物館、文化会館(震災総合対策本部)>→京葉線新浦安駅→路線バス

→高洲中央公園→高洲海浜公園→浦安南高校→JR京葉線新浦安駅(16:00解散)

6 その他 この巡検は、千葉地理学会と東京学芸大学地理学会が共催しました。

左:東西線浦安駅で巡検開始直後の様子 右:高洲中央公園の液状化で浮き上がったマンホール

<2017年度県外巡検>

1 期 日 2017年8月21日(月)・22日(火)

2 テーマ 日吉地区における自然地理的特色及び都市化の進展による地域変容

3 講 師 太田 弘 先生(慶應義塾普通部)

安藤広道 先生(慶應義塾大学文学部)

4 日 程 8月21日(月)

日吉地区のフィールドワーク

GPSやGISを活用した授業実践の検討

8月22日(火)

慶應義塾大学日吉キャンパス内のフィールドワーク

旧帝国海軍地下壕・弥生時代や古墳時代の遺跡群

縄文海進における地形発達など

5 その他 この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会と千葉地理学会が主催し、千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

<2016年度研究発表大会及び総会>

1 期日 2017年2月4日(土)

2 会場 千葉大学教育学部2208教室

3 日程

10:00~12:30 研究発表

渡辺星之進(県立千葉高校):千葉市街地における商業中心地の移動に関する考察

筧大輝(県立千葉高校):バス路線の今昔物語

加藤ゆかり(千葉大学教育学部):トルコ系クルド人女性の日常行動とホスト社会 ―埼玉県川口市のクルド人エスニック社会を事例として―

三浦義正(船橋市立西海神小学校):社会的事象を多面的・多角的に考察する力を育成する社会科学習の在り方

―地域の農業を教材化した食料生産の学習を通して―

吉村光敏(千葉地理学会会員 千葉県立中央博物館館友):川廻し滝の後退

13:40~14:40 総会

14:40~16:40 シンポジウム

アクティブラーニングが拓く地理教育の新たな地平 -新学習指導要領への対応を中心に-

コーディネータ 梅田克樹(千葉大学教育学部)

シンポジスト 鈴木雄介(市川市立大和田小学校)

五十嵐辰博(千葉大学教育学部附属中学校)

後藤泰彦(千葉県立磯辺高等学校)

<2016年度県内巡検>

1 期日 2016年12月3日(土曜日)

2 方面 千葉県君津市(久留里・亀山方面)

3 テーマ 「小櫃川上流の景観を訪ねて」

4 案内者 鎌田 正男 先生

5 日程

JR久留里駅前(10:20集合)―大中川廻し―濃溝の滝(川廻しについて)―三石山(観音寺、房総丘陵展望)―亀山湖(亀山ダム)―

久留里城―JR久留里駅前(16:40解散) *集合から解散まで、自家用車での移動。

<2016年度県外巡検>

1 期 日 : 2016年8月22日(月)・23日(火)

2 テーマ : 奥武蔵の里山での地図読図技術研修

3 講 師 : 田島 利佳 先生

ナヴィゲーションインストラクター

国土地理院「国土を測る」意義と役割を考える懇話会―「伝える」から「伝わる」へ―委員

オリエンテーリングのトップ選手として世界選手権大会などに出場され、近年は同じ地図を使ったアウトドア競技のロゲイニング国際大会にも出場され

ています。また、読図スキルを、講習会、著作、アクティビティーなどを通じて、広く一般に伝える活動をされています。詳しくは、webページをご覧ください。

4 日 程

8月22日(月)は座学でのワークショップの後に付近の里山・丘陵地を歩いての実習です。国土地理院の1:25000地形図を基本としてその他の地図も

利用します。8月23日(火)は、「田島先生と行く奥武蔵の地図読みハイク」です。授業等で生徒に教える時のヒントにな

るようなアイディアが満載の内容です。

第1日 8月22日(月)

飯能商工会議所・会議室集合(10:30)ワークショップ→(昼食は付近の食事処、もしくは持参弁当)→天覧山・多峰主(フィールドワーク)→飯能商工会議所で反省会→解散(17:00)

※飯能商工会議所:西武池袋線飯能駅徒歩15分 〒357-0032埼玉県飯能市本町1-7 電話 042-974-3111

第2日 8月23日(火) ※徒歩で地図読図実習です。

西武池袋線高麗駅集合(10:10)→日和田山・物見山周辺(昼食は弁当持参で途中で時間をとります)→高麗駅解散(15:00)

5 その他

(1)1日目は、台風接近のため中止しました。

(2)この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会と共催し、千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

<2016年度海外巡検>

1 期日 2016年8月5日(金)から10日(水)

2 方面 フィリピン ルソン島北部

3 日程

8月5日(金) 成田空港9:30発―マニラ空港第2ターミナル―リサール公園―イントラモーロス(サンチァゴ要塞、リサール記念館、マニラ大聖堂、サンアウグスティン教会、カーサマニラ博物館等)―ウォーターフロントパビリオン&カジノホテル

8月6日(土) ホテル発6:30発―サンクルーズフェリーターミナル8:00発―コレヒドール島9:30着(太平洋戦争記念館、マリンタトンネル、ス

ペイン灯台、旧米軍弾薬庫、ウェイ砲台他、コレヒドールインにて昼食)14:30発―フェリーターミナル16:00着―

ホテル

8月7日(日) ホテル発8:30―トンド地区Estero de vitas北岸(旧スモーキーマウンテン、Risen Christ

Parish教会)―チャイナタウン―パコ公園・セントパンクラティウス教会―高山右近像―国鉄Buendia駅―マニラ空港第3ターミナル

15:18発―トゥゲガラオ空港16:25着―サンチャゴ(Charina's grillにて夕食)―バナウエホテル23:10着

8月8日(月) ホテル発8:30―Hapao地区棚田(公式ガイドによる棚田ガイド、ハパオ小学校、民家、養魚池など)―バナウエ中心市街

(People's Lodge

&Restrantにて昼食、米穀店、生鮮市場、観光土産店、バスターミナルなど)―バナウエビューポイント―タムアン―ホテル

8月9日(火) ホテル7:30発―キアンガンセントラル小学校―サンタフェ(Mrs. Gaddi's Restaurantにて昼食)―バレテ峠―Pulaから北ルソン高速道路でマニラへ―ウォーターフロントパビリオン&カジノホテル

8月10日(水) ホテル―U.N.アベニュー駅―キリノ駅―サンアンドレスマーケット―ロビンソンコマーシャルコンプレックス―ホテル―マニラ空港第2ターミナル15:37発―成田空港21:17着

4 案内・通訳 Veraie Soilis 氏

左:スペイン支配下で建設されたサンチァゴ要塞 右:コレヒドール島の旧米軍施設

左:バナウエ郊外で棚田を望む 右:ハパオで棚田の畦を歩く。見学ルートの畦はコンクリートで補強してある。

ハパオ小学校。校庭に大きな屋根を設置し、雨天に対応している。

左:トンド地区のスクオッター住宅 右:Risen Christ Parish教会の日曜礼拝。スラムの住民が寄付を集め自力で建設中。

<2015 県内巡検>

1 期日 2016年3月6日(日曜日)

2 方面 千葉県流山市・柏市(つくばエクスプレス沿線地域)

3 テーマ つくばエクスプレス沿線地域の変容と柏の葉スマートシティ

4 日程

JR南流山駅(改札前10:40集合)-つくばエクスプレス-流山おおたかの森-柏田中-柏の葉キャンパス-柏の葉スマートシティエリア周辺

さわやか県民プラザ(16:00)

5 案内者 烏山芳織 氏 (日本大学)

柏の葉スマートシティ

柏の葉スマートシティ

紙地形図には掲載されていない4等三角点を確認

紙地形図には掲載されていない4等三角点を確認

<2015総会および研究発表大会>

1 期日 2016年1月30日(土)

2 会場 千葉大学教育学部2112教室

3 日程

受付 9:30

研究発表 10:00-12:30

舟木暁(千葉県立東葛飾高等学校):常総市水害から学ぶこと

山﨑友加里(千葉県立松戸国際高等学校):千葉県における小学校の地域的課題

小林あゆみ(千葉大学教育学部):長野県小諸市南大井地区におけるブロッコリー産地の存立基盤

星野光保(千葉大学教育学部):北キプロスにおける外国人労働者の流入とその要因

村瀬 正(八千代市立大和田西小学校):地名で学ぶ郷土の開発(4年)―印旛沼の開発と千葉県のひろがり―

吉村光敏(前千葉県立中央博物館):武蔵野台地等々力渓谷の河川争奪と姫ノ滝

総会

講演 14:45-16:30

筑波大学人文社会科学研究科教授 中西僚太郎 氏 私の鳥瞰図研究遍歴

<2015夏の巡検>

1 期日 2015年8月24日(月)~25日(火)

2 方面 神奈川県鎌倉市、横須賀市

3 テーマ 「神奈川県鎌倉市のまちづくり」(24日)「軍港都市横須賀を歩く」(25日)

4 講師 鎌倉市まちづくり景観部まちづくり政策課 落合美穂 氏(24日)

NPO法人 鎌倉ガイド協会(24日)

千葉県立沼南高柳高等学校 黒川仁紀 氏(25日)

千葉県立銚子高等学校 堀江克浩 氏(25日)

銚子市立銚子高等学校 林雅彦 氏(25日)

5 日程

第1日(徒歩)

JR鎌倉駅西口広場(9:30)―(9:45)鎌倉市役所にて聞き取り「鎌倉市のまちづくり」(11:30)―(11:45)鎌倉駅周辺―

鎌倉駅東口―(13:30)=NPOガイドともに小町通り・若宮通り周辺の巡検―(15:00)鎌倉駅

第2日(徒歩)

YOKOSUKA軍港めぐり汐入ターミナル(9:30)―(10:00)港内巡り(11:00)―(11:30)どぶ板通り―

(13:30集合)三笠公園(14:30)―(14:10)よこすかポートマーケット(15:00)―(15:30)京急横須賀中央駅

6 その他 この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会との共催で、千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

<2015年度県内巡検>

1.テーマ 「大原・港の朝市とホタル見物」

2.期日 2015年6月7日(日曜日)

3.行程

JR外房線大原駅9:35集合―大原漁港(港の朝市)―八幡岬、大原海水浴場(日在浦、太東岬展望)―昼食(大原漁港付近)―

御宿町内陸、牛舎8号―岩和田、日西墨三国交通発祥記念之碑、海洋生物研究所(休日のため外観のみ)―岩船漁港―上総一ノ宮駅(1次解散)―

いすみ鉄道国吉駅―いすみ市山田のホタルの里―長南町山内にてホタル観賞(2次解散)

大原漁港

大原漁港

鶏卵牧場「牛舎8号」

鶏卵牧場「牛舎8号」

<高校地理教育シンポジウム ―すべての高校生が地理と歴史をバランスよく学ぶ教室をめざして―>

1.日時 2015年5月16日(土) 16:00~18:00

2.会場 東京大学駒場キャンパス 学際交流ホール

この行事は、日本地理学会高等学校地理教育検討タスクフォース、全国地理教育研究会、地理教育研究会が共催し、

千葉地理学会は、千葉県高等学校教育研究会地理部会、千葉大学教育学部地理学教室等とともに後援団体となりました。

当日は、150名の参加者があり、歴史教育に携わる参加者からも、地理教育の必要性が指摘されました。詳細は、添付の開催要項をご覧ください。

<2014年度県内巡検>

1.テーマ 木更津市の現況を見て歩く~中心市街地と郊外を比較して~

2.期日 2015年3月14日(土曜日)

3.方面 千葉県木更津市

4.日程

袖ヶ浦駅―三井アウトレットパーク木更津―木更津駅西口・旧市街―太田山公園(きみさらずタワー、市郷土博物館)―

住宅街(清見台、ほたる野)―木更津駅

三井アウトレットパーク木更津より東京湾を遠望する

三井アウトレットパーク木更津より東京湾を遠望する

木更津駅西口みまち通りにて

木更津駅西口みまち通りにて

<2014年度研究発表大会及び総会>

1.期日 2015年1月31日(土)

2.会場 千葉大学教育学部

3.日程

10:00~12:30 研究発表

椎原政文(長南町立長南中)地域の将来を考える身近な地域学習の在り方

―首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の開通と長南町のまちづくりを通して―

稗田 充(東金市立東金中)社会参画力を身につけさせるための基本的人権を中核とした学習のあり方

鈴木佐知(千葉大学学生)最上川中流における流下に伴う水質の変化 ―土地利用との関係に着目して―

内山優花(佐原高校生徒)大﨑美緒(同)SMP高校生が創る佐原

12:30~13:50昼食

14:00~14:50総会

15:00~16:30講演

講師 秋本弘章 氏(獨協大学経済学部教授)

「地理基礎の構想とこれからの地理教育」

<2014年度千葉地理学会夏季巡検 兼 千葉県高等学校教育研究会地理部会野外調査技術研修会

1 期日 2014年8月25(月)、26日(火)

2 日程及びルート

25日(月)

梅郷駅―UKプランニング(帽子メーカー)―道の駅庄和―飯島桐箪笥製作所―首都圏外郭放水路「龍Q館」―梅郷駅(16:30解散)

26日(火) 越谷レイクタウン駅…水辺のまちづくり館…越谷レイクタウン…越谷レイクタウン駅=(電車)

=吉川美南駅…吉川美南地区公民館…吉川美南駅=(電車)=新三郷駅…商業施設見学…新三郷駅(16:30解散)

この巡検は、 千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

<2013年度 県内巡検>

1 期 日 2014年3月29日(土曜日)

2 方 面 千葉市緑区(おゆみ野地区)

3 テーマ 「壮年期を迎えるニュータウン『おゆみ野』を歩く」

4 日 程

JR鎌取駅(9:30集合)-泉谷公園-六通神社-おゆみ野バザール通り―なかの道(遊歩道)-有吉日枝神社(有吉貝塚)

-生実神社(生実藩陣屋跡)-重俊院(生実藩主菩提寺)―京成学園前駅(15時頃解散)

<2013年度 総会及び研究発表大会>

1 期日 2014年2月1日(土)

2 会場 千葉大学教育学部2209教室

3 日程

研究発表

10:00~12:30

(1)千葉 信也(船橋市立宮本中学校/千葉県長期研修生)

「身近な地域への理解と関心を深める地域学習のあり方-地域社会へ参画する学習活動の取り組みを通して-」

(2)今井 凛太郎(千葉県立東葛飾高校)

「消失する九十九里浜」

(3)阿部 明日香(千葉大学教育学部)

「JAかとり管内におけるサツマイモ農家の営農戦略-品種と出荷先の選択基準に着目して-」

(4)吉田 真照(勝浦市立勝浦中学校/千葉県長期研修生)

「自治意識を育成する地方自治学習の一考察-地域おこし活動への社会参加および体験の共有を通して-」

総 会

14:00~14:50

講 演

15:00~16:30

大澤 克之助 氏(千葉日報社常務取締役編集局長)

「高度経済成長期の千葉県における開発と都市化の進展」

<第 58回全国地理教育研究会大会>(共催行事)

2013年7月23日 千葉科学大学(銚子市)にて講演、研究発表

2013年7月24日 銚子および佐原にて日帰り巡検

この巡検は、例年千葉県高等学校教育研究会地理部会と共催している夏季巡検に相当します。

大会要項は、こちらをご覧ください。

<2012年度 県内巡検>

1 期日 2013年3月3日(日)

2 方面 香取市佐原地区

3 テーマ 「小江戸・佐原のまちづくり ~歴史ある町並みと文化を見て歩く」

4 日 程(予定)

JR佐原駅前(9:00集合)―小野川と佐原の町並みを考える会の講師による案内・説明(佐原町並み交流館―伊能忠敬記念館―

伊能忠敬旧宅―水郷佐原山車会館)―自由行動(昼食休憩)―道の駅 水の郷さわら(防災教育展示)―JR佐原駅前(14:30頃解散予定)

5 その他 当日の午前中は小野川と佐原の町並みを考える会の講師による案内・説明があります。

参加者は、同会のwebページより、「 佐原町並み交流館の公式動画チャンネル」へ入り、「ウォッチデイ佐原1」「ウォッチデイ佐原

2」の事前視聴をお勧めします。

2011年3月11日の東日本大震災発生時に忠敬橋付近で撮影された動画及び、その後の復興の経過が掲載されています。

2011.3.17東日本大震災で罹災し修復中の伊能忠敬旧家

2011.3.17東日本大震災で罹災し修復中の伊能忠敬旧家

<2012年度 総会及び研究発表大会>

1 期日 2013年2月3日

2 会場 千葉大学教育学部附属教育実践総合センター

3 日程

受付 9:45~

一般発表 10:00~12:00(発表時間20分 質疑応答時間15分)

(1)齋藤 朋毅(市原市教育センター)

「千葉県の水産業を考えよう-中学校における実践をとおして-」

(2)後藤 泰彦(県立千葉高校)

「街を知らしめる-キャラクターを用いた千葉高生の実践-」

(3)石毛 一郎(県立佐原高校)

「触地図にさわってみよう」

総会 13:00~13:50

講演 14:00~15:30

卜部勝彦 先生(文部科学省教科書調査官)

「インドネシア巡検に参加して」

特別企画 15:40~16:10

故 菊池利夫 先生 追悼企画(講演記録視聴)

閉会 16:15

<2012年度 海外巡検>

1 期日 2012年12月23日(日)~29日(土)

2 方面 インドネシア(バリ島、ジャワ島)

3 日程概略 添付ファイルを参照してください。

バリ島の棚田

バリ島の棚田

ジョグジャカルタ郊外の田植えの様子

ジョグジャカルタ郊外の田植えの様子

<2012年度 夏の巡検>

1 期日 2012年8月22日(水)~23日(木)

2 方面 東京都墨田区、大田区

3 テーマ 「東京下町の中小企業の変容と現状

-工業地理の教材として-」

4 講師

KAMIZM川島企画販売 渡部真優子 氏

北星鉛筆 杉谷和俊 氏

大田区産業経済部産業振興課 松上納 氏

OTAテクノCORE 田中正人 氏

5 日程

第1日(徒歩と電車)

京成押上駅ソラマチ東地下改札前(10:30集合)―東京スカイツリータウン―産業観光プラザすみだまち処

(12:30再集合:東京ソラマチ東5階)―KAMISM

Lab.―京成押上駅―四ツ木駅―北星鉛筆―四ツ木駅(16:30解散)

第2日(借上げバス)

JR品川駅港南口(10:00発)―大田市場―羽田空港国際線ターミナル―羽田大鳥居―OTAテクノCORE―JR品川駅

(16:30解散)

6 参加費等 参加費2000円 第2日のバス代

3000円

7 その他 この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会との共催で、千葉県高等学校教育研究会地理部会が主管しました。

<2011年度 総会及び研究発表大会>

1 期日 2012年2月5日(日)

2 会場 千葉大学教育学部教育実践総合センター

3 日程

10:00~11:30 研究発表

1 石毛一郎 (県立千葉盲学校) 「盲学校における地理教育」

2 青木 一 (千葉市教育センター) 「達人に学ぶ社会科授業づくり~授業の4力(よぢから)・23のコンピテンシーをもとに~」

13:00~14:00 総会

14:00~15:30 講演 「房総における巨大地震・津波について」

講師 (独)産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター海溝型地震履歴研究チーム長

宍倉正展 氏

<2011年度 県内巡検>

1 日時 2012年1月28日(土)

2 方面 千葉市稲毛区、花見川区、習志野市

3 テーマ 軍用地開拓地の今 ―鉄道連隊敷設の軽便鉄道周辺の変容―

4 コース 鉄道連隊跡(千葉公園)→歩兵学校跡(作草部公園)→天覧台跡→軽便鉄道敷設道路(穴川-さつきが丘-習志野)→藤崎→津田沼駅

<2011年度 夏の巡検>

1 期 日 2011年8月22日(月)~23日(火)

2 集 合 8月22日(月)12:40東武佐野線田島駅

3 テーマ スローフードとまちおこし 佐野新都心地区の開発

4 講 師

早川 隆 氏(早川食品社長、佐野イモフライの会事務局長)

伊牟田 寛 氏(佐野市役所都市計画課まちなか活性化係)

堀江 隆史 氏(佐野プレミアム・アウトレット副支配人)

5 日 程 1日目は徒歩、2日目はバス利用

8月22日 田島駅→早川食品→佐野厄除け大師→佐野市観光物産館→まちなか活性化ビル→宿舎

8月23日 宿舎→名水百選出流原弁天池・ヨシコシ食品→佐野プレミアム・アウトレット→渡良瀬遊水池(旧谷中村)

→JR古河駅(13:00解散)

6 宿 舎 シティホテルオオクラ 佐野駅南口下車徒歩8分

この巡検は、千葉県高等学校教育研究会地理部会との共催で、主管は千葉県高等学校教育研究会地理部会です。

左:ヨシコシ食品敷地内の湧水 右:旧谷中村役場跡

<2010年度 総会及び研究発表大会>

1 期日 2011年2月6日(日) 9:45受付 10:00開会

2 会場 ポートプラザちば

1階多目的ルーム

3 日程

研究発表・報告 10:00~12:00

・中田裕之(市原市立ちはら台桜小)

「野田の和樽作りの教材化」

・武田 浩(千葉市立さつきが丘中)

「 教育機器を取り入れたこれからの地理教育の在り方- 電子黒板の活用を通して-」

・髙田義之(千葉県教育庁指導課)

「ちばのヤル気学習ガイド」の作成と活用について

総 会 13:00~14:00

講 演 14:00~15:30

小関勇次 先生(千葉県立東葛飾高等学校)

「鎌倉街道を歩こう」

2010年度 海外巡検>

1 テーマ 「ハノイ・寝台列車で行く中国ベトナム国境サパと世界遺産アンコールワット」

2 期日 2010年12月23日-30日

3 コースはこちらをご覧ください。

左右ともベトナム、ラオカイ郊外の市場にて 右の写真は毛糸を売る店舗

左:ハノイ旧市街にて 右:アンコールワットで日の出を待つ

<2010年度 夏の県外巡検>

1 日時:2010年8月24日(火)~25日(水)

2 集合:8月24日(火)12:00 京王相模原線・若葉台駅

3 テーマ:多摩丘陵を歩く(多摩丘陵の自然と開発による変貌)※ 場所:多摩丘陵(東京都多摩市、川崎市多摩区・麻生区)

4 講師:国士舘大学文学部史学地理学科 専任講師 宮地 忠幸 先生

5 日程

8月24日(火) 京王相模原線 若葉台駅集合(12:00)→多摩ニュータウン開発第3住区の開発→マイコンシティー→

セレサモス(農産物共同直売所:現地案内予定)→黒川上営農団地→多摩よこやまの道→多摩丘陵パノラマの丘→多摩ニュータウン永山団地(現地

案内予定)

→永山駅…(小田急線)…多摩センター駅→パルテノン多摩歴史ミュージアム…多摩センター駅=多摩都市モノレール=立川南駅・・・宿舎

(17:30)

8月25日(水) 宿舎→立川駅=南武線=登戸=小田急線=向ヶ丘遊園(9:00)

→生田緑地(9:30日本民家園(日本の代表的古民家見学、舛方山から展望)→専修大学→明治大学(陸軍登戸研究所展示資料館)→小田急線生

田駅(15:00/解散)

6 宿舎:ホテルロイヤルオーセンティック 立川市錦町1-8-14

※この巡検は千葉県高等学校教育研究会地理部会と千葉地理学会の共催で、主管

は千葉県高等学校教育研究会地理部会です。

川崎市麻生区黒川営農団地

川崎市麻生区黒川営農団地

<2009年度 研究発表大会および総会>

1.日時 2010年2月27日(土)

12:30-13:30 総会

14:00-17:30 シンポジウム

「動態地誌学習をどう実践するか」

基調提案 吉開 潔(千葉県教育委員会)

実践発表 長倉 健(千葉県県民生活課)

小林正人(東京都立鷺宮高校)

コメント 安藤 清(千葉県立佐原高校)

(日本地理教育学会2009年度

地方例会を兼ねて開催しました。

詳細はこちらから。)

2.会場 千葉大学教育学部2号館2111教室

<2009年度 第二回県内巡検>

1.日時 2010年2月21日(日)

2.方面 市原市~袖ヶ浦

3.テーマ 富士の霊峰を望む市原鎌倉街道の古道を見る・歩く!

4.コース JR五井駅西口

大宮神社―安須・道の駅―立野―御所覧塚―鎌倉街道散策―七人堀込遺跡―袖ヶ浦公園(昼食・博物館見学・講義)―五井駅

5.案内 小関勇次 氏(千葉県立東葛飾高校) 青木三郎 氏

市原市立野付近の鎌倉街道

市原市立野付近の鎌倉街道

<2009年度 県内巡検>

1.期日 2009年8月28日(金)

2.テーマ 九十九里浜の白砂青松の風景が消える?

3.方面 九十九里浜中央部~北部

4.集合・解散

集合(1) JR千葉駅北口ロータリー(8:00)

集合(2) JR成東駅(8:30)

解散 JR旭駅(15:00)

5.主な内容

片貝漁港(水揚げ風景の見学、漁協での聞き取り)―本須賀海岸―矢指ヶ浦海岸(浸食の現状、県整備センター職員による説明)―飯岡漁港

(職員による説明)

6.案内 山口喜弘 氏 (習志野市立秋津小学校)

<2008年度 研究発表大会及び総会>

1.期日 2009年2月1日(日) 10:30から

2.会場 ポー

トプラザちば 1階多目的ルーム

3.日程

受付開始 午前10時

研究発表 午前10時30分から12時

・三好 孝幸(袖ヶ浦市立長浦小学校)

ガイドマップ,積層地図を活用した地図学習の導入

・長倉 健 (千葉市立打瀬中学校)

「日本の諸地域」において地域的特色をとらえさせる地誌学習のあり方

-動態地誌的アプローチを取り入れた「首都圏」と「身近な地域」の教材開発を通して-

総会: 午後1時開始

講演: 午後1時30分から午後3時

講師 泉 貴久 先生(専修大学附属松戸高等学校)

演題 地理オリンピックが目指す学力とは? ―新学習指導要領とのかかわりから―

<2008年度 秋の巡検>

1.期日 2008年11月29日(土)

2.テーマ 房総導水路と千葉の水事情、浸食される九十九里浜

3.方面 山武郡大網白里町

4.コース・日程

JR大網駅(10:00改札口集合)―水資源機構房総道水路管理事務所―元禄津波の碑―九十九里浜(浸食の現状)―大網駅(15:40

解散)

5.案内 山口喜弘 氏 (千葉市立草野小学校)

水資源機構房総導水路管理所にて

水資源機構房総導水路管理所にて

砂浜が消失した一宮海岸

砂浜が消失した一宮海岸

<2008年度 夏の県外巡検>

1.期日

2008年8月19日(火) 20日(水)

2.テーマ 霞ヶ浦の自然と城下町土浦の街づくり

3.講師 土浦市都市計画課 課長補佐 金子茂正 先生

4.コース

8月19日(火) 貸切バスで移動

土浦駅東口集合12:00→

霞ヶ浦環境科学センター→水の博物館→アサザ群生地→17:30宿舎 夕食時に交流会

8月20日(水) 徒歩で移動

宿舎9:00→土浦まちかど蔵「大徳」→土浦商工会議所→中城通り→亀城公園→土浦市立博物館(入場の後解散)13:00

5.宿舎:ベルズ・イン・土浦

※この巡検は千葉県高等学校教育研究会地理部会と千葉地理学会の共催で、

主管は千葉県高等学校教育研究会地理部会です。

<2008年度 春の巡検>

1.期日 2008年6月29日(日)

2.方面 市原市 養老川下流域

3.テーマ 天平と平成が同居するまち~古に『あづまぢの道のはてよりもなほ奥つかた』と呼ばれる道を巡る

4.集合 JR五井駅東口ロータリー 午前10:00

5.コース 五井駅―上総国分尼寺(現地講師説明)―上総国分寺―戸隠神社(上総国総社)―五井西口旧市街地―臨海工業地域(車窓見学)―

市原市海づり施設(現地講師説明)―五井駅

<2007年度 研究発表大会および総会>

1期日 2008年2月3日(日)

2会場 千葉大学教育学部附属中学校

研究発表(10:00~12:00)

1.鳥海亮 (千葉市立長作小学校):

初めて学ぶ社会科指導の一方策

-地域の特性を生かした地図と空中写真の活用-

2.高橋晶 (千葉市立磯辺第二中学校):

利根川流域における現存する渡船について

3.浅井好 (千葉大学教育学部附属中学校):

地理的分野における科学的思考力育成のための単元開発

-素材生産型工業と加工組立型工業の企業立地から-

総会(13:00~13:30)

講演(13:30~15:00)

「大学と連携した観光地域づくり-鴨川市太海漁村の例-」

城西国際大学観光学部教授、千葉地理学会元会長 山村順次 先生

<2007年度 秋の巡検>

1方面 成田市

2テーマ ①住宅都市②空港都市としての変容

3日時 2007年11月17日(土)

集合:JR成田駅西口ロータリー 10:00

解散:JR成田駅(京成成田駅) 15:00頃

4内容 ①成田NT・公津の杜地区・土屋地区など

②東峰地区・三里塚御料牧場記念館・日本近代文学館成田分館(9/15開館)など

<2007年度 海外巡検>

1.期日 2007年8月8日(水)~8月15日(水)

2.方面 インド北部

3.行程

こちらをご覧ください

<2007年度 海外巡検事前学習会>

1.期日 2007年6月23日【土】14:00から、

2.会場 ポートプラザちば1階の多目的室

3.講師 専修大学 福島和義先生

<2007年度 春の巡検>

1.期日:2007年6月10日(日)

2.テーマ:青べかからTDL、そしてさらに

3.巡検地域:浦安

4.コース概略: 浦安駅10:00~元町地区(旧市街地域)~郷土博物館(見学後、付近で昼食)

~新町(埋立地域:明海地区・高洲地区・・・新設校の明海中学校を見学)~JR新浦安駅で解散15:30

5.講師:竹内裕一氏(千葉大学)・村田清光氏(明海中学校)

<2006年度 研究発表大会及び総会>

1 日時 2007年2月3日(土)

2 会場

千葉大学教育学部附属中学校

3 日程

研究発表 10:00~11:30

新線鉄道の設置にともなう通勤行動の変化-八千代ゆりのき台を事例として-

稲井田 健(流山市立図書館)

日光とNIKKO-世界遺産登録にともなう観光地の変化-

田野井真美(千葉大・院)

総会 11:30~12:00

ワークショップ 13:00~15:00

「地理学習における参加型学習の展開-その効果と課題-」

(フォトランゲージ,『レヌカの学び』を例に)

講師 小林正人先生(都立鷺宮高校)

<2006年度 秋の巡検>

1 日時 2006年11月18日(土)

2 コース

印旛沼干拓地(水田地帯、捷水路、印旛沼漁協養殖場)

本埜村押付(水塚)

白鳥の郷(白鳥飛来地)

千葉ニュータウン(印旛日本医大駅の展望塔、千葉NT中央駅以東の開発)

3 集合 JR佐倉駅北口10:00および京成佐倉駅北口10:15

4 解散 京成佐倉駅15:45

5 案内 石毛一郎氏

白鳥の郷にて聞き取りと観察(印旛郡本埜村笠神)

白鳥の郷にて聞き取りと観察(印旛郡本埜村笠神)

<2006年度 夏の県外巡検>

1.期日

2006年8月22日(火) 23日(水)

2.方面 群馬県 高崎・前橋・伊勢崎都市圏

3.講師 高崎経済大学

戸所 隆 先生

4.コース

8月22日(火) 貸切バスで移動

高崎駅東口12:00→観音山→日本化薬→群馬の森→原子力研究所→群馬県立女子大学→東部工業団地→伊勢崎市中心部→ベイシア→前橋駅南口再開発地区

(ダイハツ工場の跡地利用)→群馬県蚕糸試験場跡→宝塔山古墳→総社町養蚕農家→18:30宿舎 夕食時に交流会

8月23日(水) 電車と徒歩で移動

宿舎9:00→群馬県庁→上毛電鉄前橋中央駅→JR前橋駅→JR高崎駅→高崎中心街→群馬音楽センター→高崎市役所解散

13:00

5.宿舎:ホテル・サンカント

※千葉県高等学校教育研究会地理部会と千葉地理学会の共催で、主管は千葉県高等学校教育研究会地理部会です。

<2006年度 春の巡検>

1.期日 2006年6月11日(日)

2.方面 長生郡一宮町~いすみ市岬町

3.内容

玉前神社(上総国一ノ宮)、長生メロン栽培地、太東漁港、津々ヶ浦の海蝕地形、太東岬灯台、太東海浜植物群落

4.集合 外房線上総一ノ宮駅10:00

5.解散 上総一ノ宮駅16:00

<2005年度 研究発表大会及び総会>

1.期日 2006年1月22日(日)

2.会場 千葉市生涯学習センター(3階大研修室)

3.日程

一般発表

クアラルンプールにおける民族・宗教・文化の多様性

吉川真生(千葉大大学院)、ウン・イップオ(千葉大教員研修留学生)

市川砂洲と葛飾低地

滝口昭二(船橋地名研究会)

触地図案内板に関する普及状況及びそれらの課題

石毛一郎(県立松尾高等学校)

総会 13:20-14:10

講演 14:15-15:45

「外房の自然と生活に学ぶ」

講師 手塚幸夫 氏(夷隅郡市自然を守る会事務局長・一宮商業高校)

<2005年度 海外巡検>

1.期日 2005年12月24日(土)~12月31日(土)

2.方面 パプア・ニューギニア

3.旅程

こちらをクリックしてください。

4.派遣依頼は、こちらからダウンロードしてください。

写真は順に、ニューギニア島ゴロカのマーケット、アサロ渓谷の村落景観、ラバウル島ココポでの記念植樹、ココポ博物館

<2005年度 秋の巡検>

1.日時 2005年11月20日(日)

2.集合・解散 東金駅東口9:30集合 東金駅東口15:30解散

3.コース 東金市立図書館―東金アリーナ周辺―菅原工芸ガラス―東金九十九里道路―片貝漁港―故古川力先生宅

4.講師 齋藤功 氏(千葉県立匝瑳高等学校)

東金アリーナよりショッピングモールを遠望

東金アリーナよりショッピングモールを遠望

<2005年度 春の巡検>

1.期日 2005年6月12日(日)

2.テーマ 「東総・激しい海岸線の変化と落ち着いた文化財」 ―飯岡から銚子へ 稲穂と潮騒を追う小さな旅―

3.集合・解散 9:30総武本線旭駅改札口集合、15時銚子駅解散

4.コース 旭駅―干潟八万石―鎌数伊勢大神宮―風力発電施設―刑部岬―屏風ヶ浦~銚子までの海岸線

5.講師 佐瀬一生 氏 烏山芳織 氏

屏風ヶ浦の防波堤にて侵食の状況を観察

屏風ヶ浦の防波堤にて侵食の状況を観察

飯岡の風力発電プラントを見学

飯岡の風力発電プラントを見学

<2004年度 研究発表大会及び総会>

1 日時 2005年1月23日(日)

2 会場 千葉市生涯学習センター(3階大研修室)

3 日程

一般発表(発表20分、質疑10分)

(1) 地形図のデータベース化の試み

発表者:小澤 裕(千葉市生涯学習センター)

(2) 千葉県東金市家徳地区における混住化の実態と住民意識

発表者:吉野恭明(千葉大学大学院)

(3) 「下総之國圖」の空間意識―その成立年代を探る―

発表者:滝口昭二(船橋地名研究会)

(4) 千葉県における触地図案内板の設置状況

発表者:石毛一郎(千葉県立松尾高等学校)

2004年度 千葉地理学会 総会

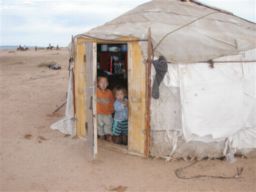

海外巡検報告会『見たままモンゴル―04年夏の海外巡検報告―』

<2004年度 秋の巡検>

1 期日 2004年12月4日(土)

2 集合 JR総武本線 松尾駅 9:40

3 解散 JR総武本線 松尾駅 15:30

4 目的地 山武郡松尾町

BMW新車整備センター(工場見学と質疑応答)

市街地と下総台地(中心市街地・松尾城址を徒歩で見学、松尾高校より海岸平野を遠望)

古い道と新しい道(古:銚子道と成田道・宿場跡の見学、新:はにわ道・銚子連絡道・空港シャトルバスの見学)

5 案内 石毛一郎氏(千葉県立松尾高校)

BMWジャパン新車整備センターにて見学と聞き取り

BMWジャパン新車整備センターにて見学と聞き取り

<2004年度 海外巡検>

1.日時 2004年8月7日(土)-14日(土) 7泊8日

2.目的地 モンゴル国

3.案内 モンゴル人文大学教授 プージー氏

4.コース

を見るにはここをクリックしてください。

旧都カラコルムにて

旧都カラコルムにて

遊牧民のゲルを訪問 乗馬体験も

遊牧民のゲルを訪問 乗馬体験も

<2004年度 春の巡検>

1.日時 2004年5月23日(日)

2.方面 東金御成街道

3.コース JR総武本線都賀駅―千城台―提灯塚・金光院・御茶屋御殿跡―八街―東金日吉神社・山王坂・八鶴湖・東金御殿跡―JR東金線東金駅

4.案内 本保弘文 氏

<2003年度 研究発表大会及び総会>

1 日時 2004年1月25日(日)

2 会場 千葉市生涯学習センター(大研修室)

3 日程

研究発表

(1) 千葉市あすみが丘における寒向期の夜間気温分布

発表者:神田眞紀夫(千葉大学大学院)

(2) 身近な地域の指導と評価のあり方

発表者:加藤一幸(千葉市立新宿中学校)

(3) 危険の認識からみた高校生の通学環境

発表者:烏山芳織(日本大学大学院)

(4) 江戸後期における西海神村塩田について

発表者:滝口昭二(船橋地名研究会)

総会

講演

「日本列島つまみ食い ―地理教育とのかかわりあい― 」

講師:鳥海 公 氏(元千葉地理学会会長、名誉会員)

<2003年度 秋の巡検>

1.期 日 2003年11月16日(日)

集合 JR銚子駅10:30 解散 同駅16:00頃

2.コース

ヒゲタ醤油第2工場(フレスコ画,醤油史料館)→妙福寺,北辰殿(紀州人移住碑等)→(昼食 場所を予約します)→飯沼観音,

銚港神社(各種文化財)→円福寺本坊(各種文化財)→竜の井(田中玄蕃醤油源水の井戸)→外川地区(街並,漁業発祥碑,千葉科学大学用地

等)

3.講 師 永澤謹吾氏(郷土史家,銚子市文化財審議委員)

<2003年度 春の巡検>

1 テーマ 「内房の地域資源とその可能性」

―びわ農園訪問・富浦町の小さな旅―

2 日時 2003年5月18日(日)

午前10時JR保田駅改札口 集合

15時40分JR富浦駅 解散

3 コース

JR保田駅 →菱川師宣記念館 →道の駅富楽里→道の駅枇杷倶楽部→びわ農園 →びわ街道→大房岬→JR富浦駅

4 講師 烏山芳織 氏(日本大学大学院)

びわ農園にて聞き取り

びわ農園にて聞き取り

<2002年度 研究発表大会及び総会>

1 日時 2003年1月26日(日) 9:30~15:45

2 会場 千葉市生涯学習センター(大研修室)

3 日程

研究発表 *発表20分、質疑10分

1 9:45~10:15 鳥光一男(県立千葉高等学校、千葉大学大学院)

普通教室の情報化に対応した地理教材の試案

2 10:15~10:45 梅澤真一(千葉大学教育学部付属小学校)

フィールドワークを通した「まちづくり」学習の実践

3 10:55~11:25 烏山芳織(日本大学大学院)

商圏モデルとGISを利用した市川市周辺の商圏構造分析

4 11:25~11:55 滝口昭二(船橋地名研究会)

船橋浦の地形と地名

<昼休 11:55~13:25>

*12:55~13:25

○ リモートセンシング教材紹介(同和工営株式会社)

○ 『千葉県史地誌編第3巻地図集』発刊紹介(千葉県史料研究財団)

総会 13:25~14:10

本年度活動:会計報告等および次年度活動について

講演 14:15~15:45

講師 本保弘文 先生 (千葉市立泉谷中学校)

演題 『東金御成街道』

<第20回海外巡検>

1 地域 ミャンマー

2 期日 2002年12月22日(日)~28日(土)

3 探訪地域 バガン、マンダレー、ヤンゴンおよび周辺農村部

乾季で干上がった河川(マンダレー管区南部)

乾季で干上がった河川(マンダレー管区南部)

<日本社会科教育学会2002年度全国大会(後援事業)>

2002年10月26日(土)~27日(日)に千葉大学教育学部で開催された、日本社会科教育学会第52回全国大会を後援しました。

プログラムを掲載いたします。

<2002年度 秋の巡検>

1 地域 利根川下流域-その3 小見川~東庄-

2 期日 2002年11月17日(日)

3 テーマ ・古墳と城址(城山公園等)

・河岸の町並みと醸造業(酒・醤油)

・低湿地の開拓(土地改良事業)

・河岸をめぐる人々(「天保水滸伝」遺跡)

4 行程 集合 JR成田線水郷駅10:00―大塚山古墳―城山公園―黒部川沿いの街並―飯田本家―天保水滸伝遺品館―延命寺―笹川駅

5 案内者 荻悦久氏(佐原女子高校) 安藤清氏(佐原女子高校)

大塚山古墳から、鹿島臨海工業地域を遠望する

大塚山古墳から、鹿島臨海工業地域を遠望する

<2002年度 春の巡検>

1方面 成東・芝山方面

2期日 2002年6月2日(日)

3集合 9:30 JR総武本線成東駅

4日程 成東駅―伊藤左千夫生家(歴史民俗博物館)―成東東金食虫植物群落(国指定天然記念物)―浪切不動尊―空港周辺に開発された工業団地を車窓観察―

殿塚・姫塚―芝山はにわ博物館―芝山仁王尊―成田駅

5案内者 佐瀬一生氏(成東町立成東小学校)

成東東金食虫植物群落にて

成東東金食虫植物群落にて

<2001年度 研究発表大会及び総会>

1 日時 2002年1月27日(日) 9:30~15:30

2 会場 千葉市生涯学習センター(大研修室)

一般発表(9:40~11:55)

1.滝口昭二(船橋地名研究会)

「飯山満川と縄文海進」

2.石毛一郎(千葉県立下総高等学校)

「NIEを利用した地理学習」

3.多田公洋(千葉大学大学院)

「小櫃地区における水田農業の実態」

4.土屋晴彦(千葉大学大学院)

「JR久留里線の利用実態と課題」

5.山田安彦(千葉大学名誉教授)

「消滅(消失)地名の探索」 (発表中止)

一般発表申込み受け付け終了後に、山田安彦会員の訃報が入りました。

山田会員のご冥福をお祈りするとともに、発表の中止をお知らせいたします。

総会 12:50~13:20

シンポジウム(13:30~15:50)

テーマ 「小中高の地理学習の今後の課題」

コーディネーター

竹内裕一 千葉大学

シンポジスト

鎌田正男 千葉大学教育学部付属小学校

多田健芳 千葉市立高浜中学校

松村智明 千葉県立清水高等学校

<2001年度 秋季巡検>

1 テーマ 利根川下流域の町を歩く―下総町・神崎町―

2 日時 2001年12月2日(日)

3 集合 10:00 JR成田線滑河駅

4 コース 滑河駅―下総町歴史資料館―長壽院―神崎神社―寺田本家(酒造工場)―西大須賀輪中堤―成田駅(16時解散)

5 案内者 安藤清氏(佐原女子高校) 石毛一郎氏(下総高校) 永長茂子氏(佐原女子高校)

寺田本家にて

寺田本家にて

口頭発表のようす

口頭発表のようす ポスターセッションのようす

ポスターセッションのようす 宇都宮市オリオン通り

宇都宮市オリオン通り

口頭発表のようす

口頭発表のようす ポスター発表のようす

ポスター発表のようす

柏の葉スマートシティ

柏の葉スマートシティ 紙地形図には掲載されていない4等三角点を確認

紙地形図には掲載されていない4等三角点を確認

大原漁港

大原漁港 鶏卵牧場「牛舎8号」

鶏卵牧場「牛舎8号」  三井アウトレットパーク木更津より東京湾を遠望する

三井アウトレットパーク木更津より東京湾を遠望する 木更津駅西口みまち通りにて

木更津駅西口みまち通りにて

2011.3.17東日本大震災で罹災し修復中の伊能忠敬旧家

2011.3.17東日本大震災で罹災し修復中の伊能忠敬旧家

バリ島の棚田

バリ島の棚田 ジョグジャカルタ郊外の田植えの様子

ジョグジャカルタ郊外の田植えの様子

川崎市麻生区黒川営農団地

川崎市麻生区黒川営農団地

市原市立野付近の鎌倉街道

市原市立野付近の鎌倉街道

水資源機構房総導水路管理所にて

水資源機構房総導水路管理所にて 砂浜が消失した一宮海岸

砂浜が消失した一宮海岸

白鳥の郷にて聞き取りと観察(印旛郡本埜村笠神)

白鳥の郷にて聞き取りと観察(印旛郡本埜村笠神)

東金アリーナよりショッピングモールを遠望

東金アリーナよりショッピングモールを遠望 屏風ヶ浦の防波堤にて侵食の状況を観察

屏風ヶ浦の防波堤にて侵食の状況を観察 飯岡の風力発電プラントを見学

飯岡の風力発電プラントを見学 BMWジャパン新車整備センターにて見学と聞き取り

BMWジャパン新車整備センターにて見学と聞き取り

びわ農園にて聞き取り

びわ農園にて聞き取り 乾季で干上がった河川(マンダレー管区南部)

乾季で干上がった河川(マンダレー管区南部) 大塚山古墳から、鹿島臨海工業地域を遠望する

大塚山古墳から、鹿島臨海工業地域を遠望する 成東東金食虫植物群落にて

成東東金食虫植物群落にて 寺田本家にて

寺田本家にて